公立高校の入試システム

大阪府の公立高校入試には、特別入学者選抜・一般入学者選抜があります。

特別選抜では、工業に関する学科やグローバル探究科、美術科、体育に関する学科、音楽科などのように、学力検査に加えて実技検査や面接が課される入試です。

一般選抜では、特別選抜を除くすべての学科で入学者選抜が実施されます。いずれの方式でも1校1学科のみ出願可能です。募集定員を複数の学科ごとに設定している高校では、同じ高校の異なる学科間で第一志望と第二志望の複数志願が可能です。

特別選抜で不合格となった場合、新たに一般選抜での出願ができます。

特別選抜・一般選抜の特徴

特別選抜では、総合得点(学力検査と調査書)に加えて実技検査の点数や面接の評価を加味して合格者を決定します。

一般選抜では、総合得点(学力検査と調査書)で合格者を決定します。いずれの選抜においても、学力検査と調査書の比率は5パターンあり、各高校が選択をしています。

<学力検査>

「国語・数学・英語・社会・理科」の5教科試験です。特別選抜では、英語・数学・国語は「基礎的問題(A)」「標準的問題(B)」の2段階のレベルに分かれており、理科・社会は共通問題を使用します。

一般選抜では、英語・数学・国語は「基礎的問題(A)」「標準的問題(B)」「発展的問題(C)」の3段階のレベルに分かれており、理科・社会は共通問題を使用します。各高校がどの問題を入試で採用しているかは、大阪府教育員会のホームページで毎年7月頃に発表されます。

英語に関しては、TOEFL・iBT・IELTS・英検のいずれかの外部検定の資格を活用することができます。読み替え得点率で算出された点数と、当日の英語の試験の点数を比較して、高い方が選抜試験の成績となります。

中学生にとっては、英検が一番目指しやすい試験と言えます。外部検定は資格としても今後の人生に役立てることができるので、積極的に活用していくとよいでしょう。

<調査書点(内申点)>

特別選抜、一般選抜いずれにおいても中1:中2:中3=1:1:3の割合となっています。大阪府では、各中学校の絶対評価でつけられた内申点のばらつきをなくし、不公平さを改善できるように「チャレンジテスト」を活用して府内統一ルールを定めています。

チャレンジテストは年1回実施され、中学1年生は英語・数学・国語の3教科、中学2年生及び3年生は英語・数学・国語・理科・社会の5教科で行われます。これにより、各中学校の内申点を調整しています。

<総合得点~学力検査点と調査書点の比重~>

総合得点は、学力検査と内申点に各高校が選択した比率をかけて算出されます。学力検査と内申点の比率は、特別選抜・一般選抜いずれにおいても「学力検査:調査書」の割合がⅠ「7:3」、Ⅱ「6:4」、Ⅲ「5:5」、Ⅳ「4:6」、Ⅴ「3:7」の5パターンあり、どのパターンを選択するかは各高校に委ねられています。

特別選抜・一般選抜の合格者の決定

【特別選抜(実技検査実施校)及び一般選抜】

特別選抜(実技検査実施校)と一般選抜では、まず総合点によって合格者を決定します。

特別選抜の総合点=450点満点(学力検査・調査書)+実技検査の点数

一般選抜の総合点=900点満点(学力検査・調査書)

<選抜のステップ>

①募集人員の110%分の人数を総合点の高い順に選び、(Ⅰ)群とします。

②(Ⅰ)群の中で総合点の高い順に募集人員の90%の人数までを合格とします。

③(Ⅰ)群の中で合格が決まっていない者を(Ⅱ)群とします。

④(Ⅱ)群の中から自己申告書・調査書「活動/行動の記録」の内容がアドミッションポリシーに極めて合致するものを合格とします。

⑤④の合格者を除いた者から、改めて総合点の高い者から順に募集人員を満たすまでを合格者とします。

【特別選抜(面接実施校)】

特別選抜(面接実施校)では、まず面接とアドミッションポリシーに対する適合性によって合格者を決定します。面接実施校では、総合点は450点満点です。

<選抜のステップ>

①募集人員の50%を上限として、優先的に意欲を評価して合格とします。学力検査の成績が大阪府教育委員会の定める基準に達した者の中から順にA(面接)、B(自己申告書)、C(調査書「活動/行動の記録」)を資料として、アドミッションポリシーに最も適合する者から順に合格者を決定する。

その際の評価の比率はA:B:C=2:1:1とします。

②残りの者から、総合点の高い順に募集人員を満たすまでを合格者とします。

【二次選抜】

特別選抜及び一般選抜を実施する学科において、合格者数が募集人員に満たなかった場合に実施されます。学力検査は実施せず、面接のみの実施です。調査書及び面接の評価を選抜の資料とし、自己申告書を面接の参考資料とします。

私立高校の入試システム

私立高校では、主に「専願」と「併願」に分けて入試を実施します。「専願」では受験する私立高校を第一志望とし、合格したら必ずその高校に入学することを条件としています。「併願」は、他校を第一志望とし、第二志望以降で受験する形式です。

公立高校を第一志望、私立高校を第二志望とする受験パターンが一般的です。高校によっては専願・併願を区別していなかったり、専願でのみ受験可能な学科・コースを設けていたりするため、必ず志望校の募集要項を確認するようにしましょう。

また、専願の代わりに「推薦」という入試形態をとる高校もあります。高校が独自に調査書の評定等をもとにした推薦基準を設定し、その基準を満たす生徒が中学校長の推薦を受けて受験します。

推薦で受験した場合、不合格になるケースは少ないですが、専願同様、合格すれば必ずその私立高校に入学しなければなりません。

※滋賀・奈良・和歌山の私立高校の入試日は、京都・大阪・兵庫の私立高校の入試日よりも早いため、他府県の私立高校との併願をすることが可能です。また、同じ府県内においても、入試日が異なる場合は併願することが可能です。

私立高校の特徴

専願・併願いずれの場合でも、学力検査と面接(ほとんどの高校で実施)の結果を総合して合否を判定します。

学力検査は「英語・数学・国語・理科・社会」の5教科を課す高校が中心ですが、学校によっては「英語・数学・国語」の3教科を課すところもあります。

公立高校と異なり、私立高校では独自に問題を作成しているので、試験の難易度、出題傾向が学校ごとに異なります。私立高校を受験する場合は、必ず過去問題を確認して高校別の対策を行う必要があります。

また、英語はリスニングを行う学校と行わない学校があり、各教科の試験時間も学校により異なりますので、事前によく調べておきましょう。

<回し合格>

複数の学科・コースがある私立高校では、「回し合格」というシステムを採用している場合があります。

例えば、第一志望の学科・コースで合格基準に達していなかった場合でも、同じ高校の第二志望の学科・コースの合格基準に達していれば、第二志望のコースで合格となるシステムです。志望校が「回し合格」を採用しているかどうかは事前に調べておきましょう。

<1.5次入試と2次入試>

私立高校入試の合格発表のあとで、公立高校の入試日よりも前(概ね2月中旬頃)に「1.5次入試」と呼ばれる追加入試を行う私立高校もあります。大阪府では2回行う高校も多く、2024年度入試では65校で実施されました。

「2次入試」は、公立高校の一般選抜の合格発表の後に、一部の私立高校で行わ れる追加入試のことであり、2024年度入試では10校で実施されました。

私立高校の受験では、複数回受験できるチャンスがあるため、上手に日程を組んで安心して受験に臨めるようにしましょう。

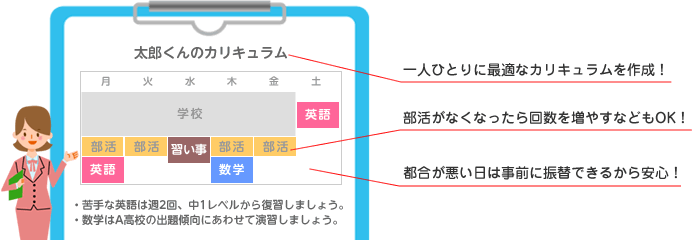

四谷学院個別指導教室なら、高校受験の対策も自由自在!行きたい高校のレベルや傾向と生徒の今の学力を照らし合わせ、最適なカリキュラムを作成いたします。

四谷学院個別指導教室なら、高校受験の対策も自由自在!行きたい高校のレベルや傾向と生徒の今の学力を照らし合わせ、最適なカリキュラムを作成いたします。

理解が足りない部分はより多くの時間を割いて前の学年内容を復習しながら進め、またできている部分は入試レベルの問題をどんどん解いていくようにするなど、きめ細かく対応できるのは完全個別指導ならでは。もちろん高校別の傾向対策や、過去問演習などの準備もしっかり行います。推薦入試の対策も可能です。

「普段の勉強を見てほしい」という場合はもちろん、集団塾の補習として個別指導を利用される方もいらっしゃいます。個別指導なら要望に合わせた学習内容で勉強できるので、ムリ・ムダがなく、満足のいく指導を受けることができます。

システム紹介はもちろん、受講プランの作成や教室見学などを行っています。お近くの教室まで気軽にお越しください。

システム紹介はもちろん、受講プランの作成や教室見学などを行っています。お近くの教室まで気軽にお越しください。 四谷学院個別指導教室の各コースの詳しい資料を無料でお届けします。まずはお気軽にご請求ください。

四谷学院個別指導教室の各コースの詳しい資料を無料でお届けします。まずはお気軽にご請求ください。